ハームリダクション分野では最大規模の集まりのひとつ、国際ハームリダクション学会(HR23)が4月16日から19日まで、オーストラリアのメルボルンで開催されました。これまで隔年で開催されていたものが、コロナ禍のため前回のポルトガルからじつに4年ぶりの開催でした。

その学会にハームリダクション東京の共同代表の上岡陽江と古藤吾郎の2名で参加してきました。私(古藤)にとっては、2015年のマレーシア、2017年のカナダ、2019年のポルトガルに続き4回目の参加でした。コロナ禍の終息に伴い、一部ハイブリッドのイベントもありましたけれど、基本的には会場に集まって行うスタイルに戻り、1,000人くらいの参加があったようです。新しい発見や学び、そして出会いもですし、なにより世界中で活躍する敬愛してやまない仲間たちとの再会が嬉しくてしかたなかったです。

大会中に3回ほどスピーチをする機会がありました。

1つは国連経済社会文化的権利に関する委員会(UN CESCR)のメンバーとの会議に参加して、薬物政策がそれぞれの国や地域で経済的、社会的、文化権利的にどのような影響を与えるかを話し合いました。もう一つは、ハームリダクションのニュースを積極的に配信しているネットメディア(Drugreporter)からの取材で、そして最後は大会3日目午後のセッションでのプレゼンテーションでした。

私が登壇したセッションは「危機的な状況に挑むためのクリエイティブな実践」というテーマで、レバノン、日本、米国、タイ(発表順)においてコロナ禍のなかで生き延びてきた活動について発表がありました。そしてこのセッションの司会は、ウクライナのハームリダクションの活動家が務めてくれました。

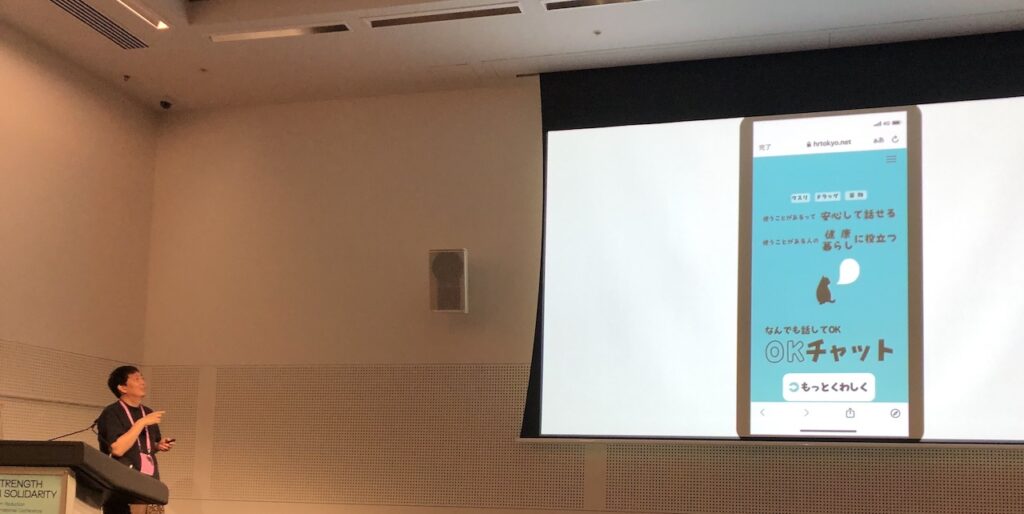

私のプレゼンでは、ハームリダクションが欠落している日本の状況下でなにが起きているのか、そのなかで私たちは小さなチームをつくり、なにができるかを考え、実践に取り組み、その実践を通して直面しているさまざまな挑戦などを中心に構成しました。

資金も人材もほとんどないけれど、熱意をもった数人の仲間とともに草の根で進めていること、差別や偏見が根深い日本で、薬物使用がある人たちのコミュニティにアウトリーチするための工夫やその成果について、そしてこの活動がいかに逆風にさらされているか、でもそんな脆弱な立場にいる私たちがなんとか続けられるのは、日本国外の多くの人たちからの学びや支えがあってこそ、という感謝の思いを伝えて、発表を終えました。

発表のあと司会者がコメントしてくださったのですけれど、彼女自身も20年ほど前にウクライナで初めてのハームリダクションのサービスがスタートしたときから、その活動に関わってきたので、それがどれほど孤立していて逆境のなかの取り組みか本当によくわかる、と話してくれました。その言葉に含まれた思いと歴史に自然と胸が熱くなりました。

他の登壇者のプレゼンも本質は共通していて、薬物使用がある人の命を守るため、とにかく活動の灯を絶やすことがないように奮闘しているものでした。会場からはなんども心温かな拍手とコメントが私たち全員に届いたし、セッション終了後、たくさんの人たちが励ましと称賛の声をかけにきてくれて、その後も大会中に奨励の声をたびたびかけてもらうことがあって、こんなに勇気づけられることはないと感じていました。

励ましてくれた人たちの多くは、薬物使用がある当事者として活動する人たち、あるいは当事者たちと連帯して活動する人たちで、その人たちも自身の国でハームリダクションをはじめたときに、いろんな非難を受けてきたし孤立していた、同じ道を通ってきた、そのなかを突き進んできたよ、そう語ってくれました。私たちもようやくそのスタートラインに立ったんだという実感を噛み締めて、その言葉を胸に刻みました。

あっという間の4日。閉会セレモニーのなかで、ハームリダクション東京の活動を取り上げてもらい、やっぱり励まされました。そのセレモニーは薬物使用者たちの国際ネットワーク(INPUD: International Network of People who Use Drugs)代表のスピーチで締めくくられました。全文を紹介したいくらいの心揺さぶられるスピーチだったのですけれど、彼女が訴えたのは、薬物政策の脱植民地化(decolonization)でした。

これは今回の開催地がオーストラリアということにも深く関係したテーマです。もともとその地に暮らしていた人たち(先住民)を、他からきたいわば「部外者」たちが占領し、そのうえ当事者たちを蔑ろにし、追いやる政策や社会をつくりだしてきた歴史があります。ようやく近年になって、豪州社会は先住民族たちから奪ってきた尊厳を戻していく、尊重することに取り組むように変化してきたのです。

「薬物政策の運動が社会正義に真剣に向き合うなら、薬物使用者のニーズと視点を、薬物を使用しない人たちが代表することは、例えば男性が女性の運動を主導したり、白人が先住民および白人以外の人たちについて取り決めたりするのと同じくらいひどいことなんだ、その転換が必要です。」ステージ上で彼女はこう話し終え、会場は一段と大きな拍手に包まれました。

当事者たちと連帯し、その声を紡ぎ出していくため、ハームリダクション東京は粛々と活動を続けていきたい、ここはその姿勢を尊重してくれる場なんだ、そう感じながら私も拍手を送りました。ホール中に響き渡る拍手は、この場に集ったみんなを鼓舞するもの、そう思えてならなかったです。

(古藤吾郎)